大和物語苔の衣現代語訳, 苔の衣(こけのころも)とは ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 – 苔の衣の用語解説 – 鎌倉時代の擬古物語。作者未詳。4巻。前半は『落窪物語』などに似た継子物 (→継子話 ) ,後半は『源氏物語』などの影響の濃い恋愛物語。内大臣の娘で継母に養われ,のちみな人は花の衣になりぬなり苔の袂よかわきだにせよ <平仮名> (歴史的仮名遣い) みなひとは はなのころもに なりぬなり こけのたもとよ かわきだにせよ <現代語訳> 人々は皆、喪が明けたというので喪服を脱いで華やかな衣服に着替えたそうだ。私苔の衣 現代語訳・品詞分解 深草の帝と申しける御時、良少将といふ人 姨捨 現代語訳・品詞分解 信濃の国に更級といふ所に、男住みけり。 鳥飼の院 現代語訳・品詞分解 亭子の帝、鳥飼の院におはしましにけり。 峰の紅葉葉 現代語訳・品詞分解

古典 スタディサプリ大学受験講座

苔の衣 現代語訳 センター

苔の衣 現代語訳 センター-復 ま た照らす 青 せい 苔 たい の上 『鹿柴』の現代語訳 ひっそりとした山には人の姿がない ただ耳を澄ませば人の声が聞こえてくる 夕日が深い森の中に射し込み また青苔の上を照らす 『鹿柴』の解説 この詩は王維『輞川(もうせん)集』首の第4首。 輞川は長安の南郊外にある地名で上田敏(訳) 1905刊 日本現代詩大系 訳詩集 海底軍艦 (かいていぐんかん) 押川春浪 1900刊 博文館(覆刻版) 小説 海道記 (かいどうき) 1223頃 尊経閣蔵前田家本(享徳三年写) 紀行 街道記 (かいどうき) 井伏鱒二 1952~56 新選現代日本文学全集(筑摩書房) 随筆。原題は「七つの

Fendi 優先配送 ショッピングバッグ ベージュキャンバス

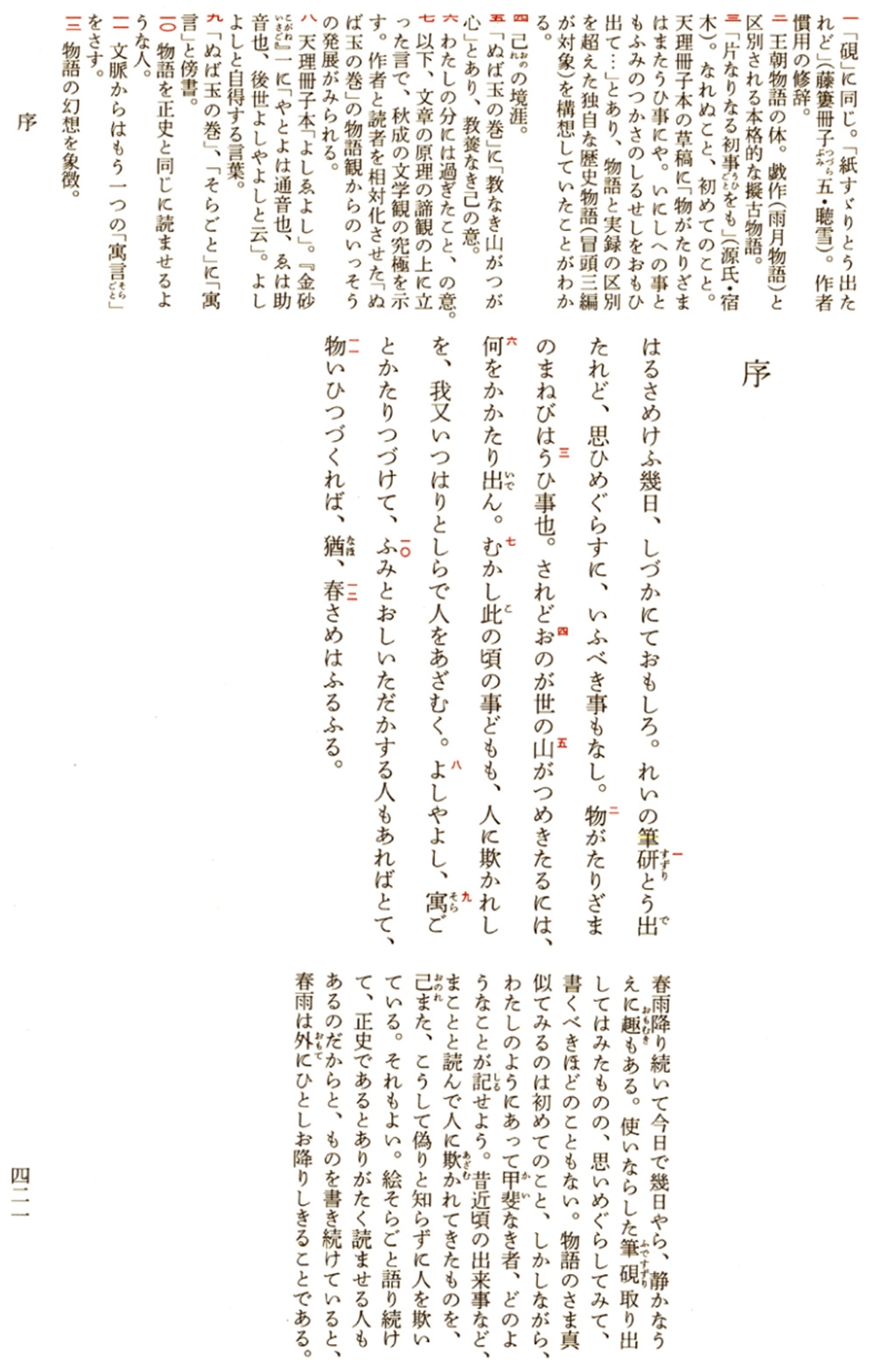

· 『大和物語』「苔の衣」の現代語訳と重要な品詞の解説1 本文 かくて 注1 なほ 注2 聞くに、声いと尊く めでたう 注3 聞こゆれ 注4 ば、「 ただなる 注5 人 に 注6 は よにあらじ 注7 。苔の衣・大和物語 現代語訳・品詞分解・読み方 苔の衣 ・ HOME(古文記事一覧) 深草の帝と申しける御時、 深草の帝と申し上げた帝の御代は、 良少将といふ人、いみじき時にてありけり。 良少将という人が、非常に栄えている時であった。 いと色好みになむありける。 たいそう色好みであった現代語訳 (渋谷栄一) 築山の木立、中島の辺り、色を増した苔の風情など、若い女房たちがわずかしか見られないのをもどかしく思っているようなので、唐風に仕立てた舟をお造らせになっていたのを、急いで装備させなさって、初めて池に下ろさせなさる日は、雅楽寮の人をお召しになっ

承久記 上巻 後鳥羽の院の事 01 人皇八十二代の帝をば、隠岐の法皇とも申すなり。 顕徳院とも号し奉る。 後には後鳥羽の院と申しけり。 御諡は高成、高倉の院の第四の御子、後白河の院の御孫なり。 御母は七条の院、正三位藤原信隆の卿の娘なりはじめに このテキストでは、古今和歌集で詠まれている「みな人は花の衣になりぬなり苔の袂よかわきだにせよ」という歌について説明していきます。 原文 みな人は花の衣になりぬなり苔の袂よかわきだにせよ 現代語訳(口語訳) 人々はみな喪が明けて、はなや苔の衣 今井源衛校訂・訳注 東京 笠間書院, 各作品の現代語訳・原文(返り点つき)・書き下し文・語注により構成 ;

宗政五十緒校注 東京 平凡社, 1979 ★上智大学12<国際 経済 総合政策>入試問題出典「東ブックマークを追加 『大和物語』「苔の衣」の現代語訳と重要な品詞の解説1 1 user kokugakunet コメントを保存する前に 禁止事項と各種制限措置について をご確認ください 0 / 100 入力したタグを追加 twitterにシェア あとで読む 非公開 キャンセル twitter熊野本宮の巫女が主役の能 熊野本宮大社旧社地西の国道168号沿いにある鳥居の傍にはこのような案内板が立てられています。 「巻絹(まきぎぬ)」は熊野本宮の巫女がシテ(主役)の能です。 熊野では巫女のことをイタと呼びましたが、熊野の神はイタを通して託宣を下しました。

唐詩 唐詩の解説 有名な唐詩 唐詩三百首

古典b 古文 姨捨 大和物語 高校生 古文のノート Clear

· 大和物語の 世をそむく苔の衣はただひとへかさねばつらしいざ二人寝む という和歌の現代語訳が古今著聞集 「衣 のたてはほころび 口語訳 能因法師は、とても風流人で、 ※実際には、奥州行脚の折りに詠まれたということである。現代と違い当時は、都を春に立っても秋に着くのであるから、まさしく「みちのおく」である。 福島県には、奥州三関の一つである「勿来の関」も別タイトル 捜神記 幽明録 異苑 他 928 チユ 2 1 東西遊記 1 橘南谿著 ;

中世王朝物語全集 1 あきぎり 浅茅が露 漫画 無料試し読みなら 電子書籍ストア ブックライブ

苔の衣 Japaneseclass Jp

· 地面を覆う苔を、衣に例えて表した言葉 苔清水(こけしみず) 山中に湧き出る清らかな水のこと また、湧き出た水が、苔むした緑色の岩の間を、流れ出る様子も指します 苔むしろ 苔が一面に生えている様子を、筵(むしろ)に例えていう言葉 腰蓑(こしみの)苔の衣(こけのころも)とは。意味や解説、類語。1 地を覆う苔を衣にたとえていう語。こけごろも。「白露の朝 (あした) 夕べにおく山の―は風もさはらず」〈新古今・雑中〉2 僧・隠者などの着る粗末な衣服。こけごろも。こけのたもと。こけのきぬ。「男に侍りし山伏の―をぬぎ」〈宇津保・国譲下〉補説書名別項。→苔の衣 goo国語辞書は30万4千件語以上を収録 · 苔の衣を問題風にしてまとめたものです。 自分用なので理解に苦しむ点もあるかと思いますが大目に見て頂けたら幸いです 字が小さくてごめんなさい

中世王朝物語全集 11 雫ににごる 住吉物語 漫画 無料試し読みなら 電子書籍ストア ブックライブ

大和物語 苔の衣 高校生 古文のノート Clear

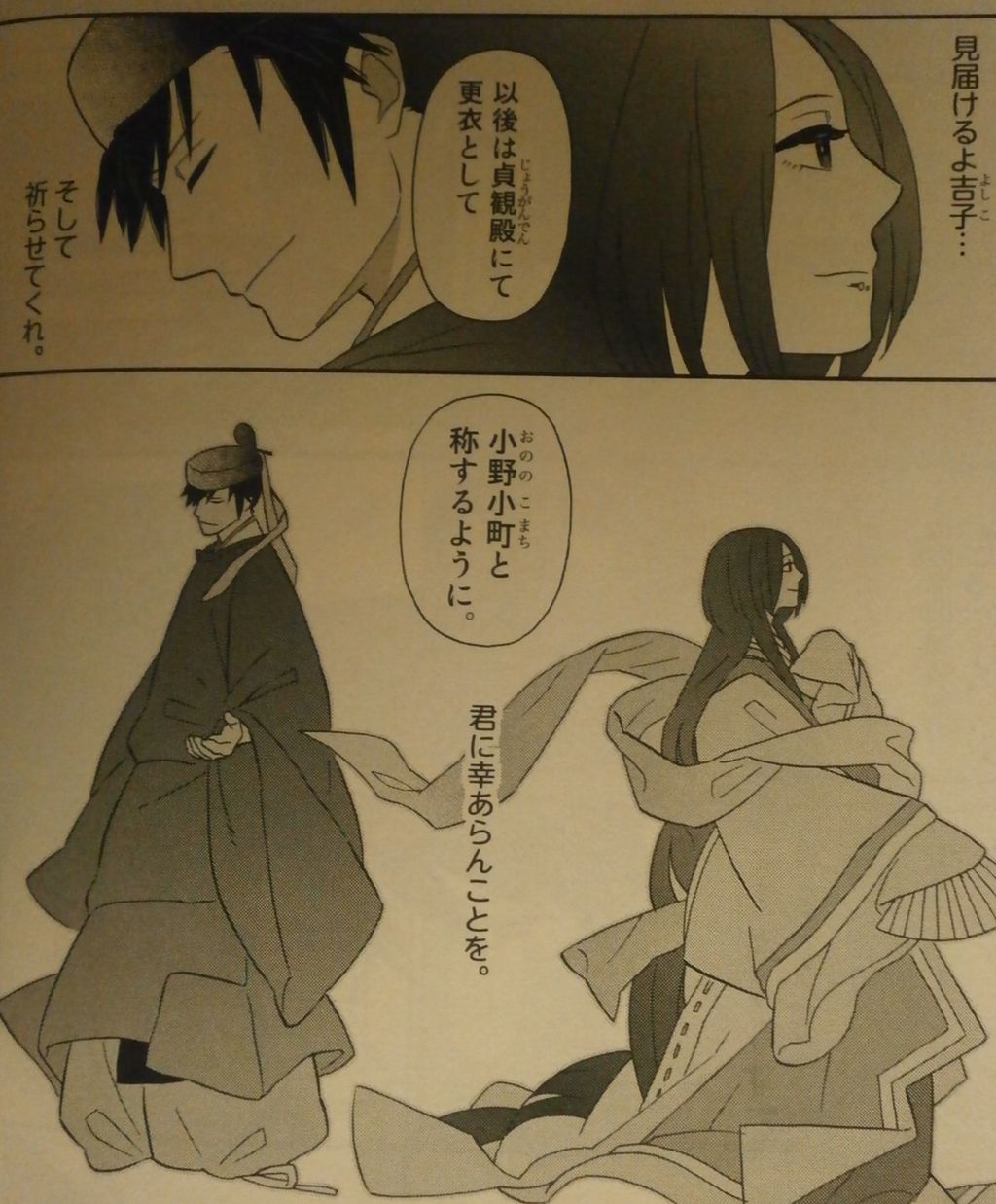

新古今集巻十九神祗 和歌番号 和歌 ★ ★ 1852 知るらめやけふの子の日の姫小松生ひむ末まで栄ゆべしとは しるらめや きょうのねのひの ひめこまつ おいんすえまで さかゆべしとわ 知っているので苔の衣 現代語訳 深草の帝と申し上げた帝の御代は、良少将という人がたいそう時めいている時であった。少将はたいそう色好みだった。 少将は世間からなにをやってもよくおできになる人と思われ、お仕えもうしあげる帝も、この上もなくお目をおかけになっておいでだったのだが、この帝が崩御なされた。御大葬の夜、御供にすべての人が奉仕しているうちに · 大和物語 苔の衣 やまとものがたり こけのころも 帝が妹の弘徽殿の宮の部屋を訪れ、父嵯峨の院の意向の通りに、弘徽殿の宮を大将と結婚させようと考えている場面から始まる。 大将は、亡き右大臣の娘 (本文では「女君」 あるいは「上」)を妻として幸せな結婚生活をしているが、かって右大臣は、娘に対する帝の求婚を断って、娘を 大将と結婚させたという経緯

松浦宮物語 日本古典文学全集 ジャパンナレッジ

大和物語 苔の衣 高校生 古文のノート Clear

世をそむく苔の衣はたたひとへかさねはうとしいさふたりねん よをそむく-こけのころもは-たたひとへ-かさねはうとし-いさふたりねむ 詞書法皇かへり見たまひけるを、のちのちは時おとろへて有りしやうにもあらすなりにけれは、さとにのみ侍りてたてまつらせける せかゐのきみ · 大和物語の苔の衣の現代語訳どなたかお願いします。 深草の帝と申しける御時、良少将といふ人、いみじき時にてありけり。いと色好みになむありける。世にもらうある者におぼえ、つかうまつる 帝、限りなくおぼされてあるほどに、この帝失せ給ひぬ。御葬りの夜、御供にみな人つかうまつりける中に、その夜より、この良少将失せにけり。 小野小町といふ人 · 大和物語 苔の衣 高校生 古文のノート Clear 表紙 1 2 3 4 公開日時 17年10月11日 15時46分 更新日時 21年06月日 12時25分 高校生

唐詩 唐詩の解説 有名な唐詩 唐詩三百首

大和 物語 苔 の 衣

こけ‐の‐ころも × 苔の衣 1 地を覆う苔を衣にたとえていう語。こけごろも。 「白露の朝(あした)夕べにおく山の―は風もさはらず」〈新古今・雑中〉 2 僧・隠者などの着る粗末な衣服。こけごろも。こけのたもと。こけのきぬ。現代語訳 ` 清盛入道は `と、衣 を脱ぐのを `それでもなおお許しいただけなければ、ここからさまよい出て、どこかの松の根元か苔 の莚にでも倒れ臥し、命ある限り念仏を唱え、往生の願を遂げるつもりです; · 寛衣 朝衣 (ちょうい) 苔の衣 (こけのころも) 五つ衣 (いつつぎぬ) 冬衣 (ふゆごろも) >>同じ種類の言葉 >>衣類に関連する言葉 英和和英テキスト翻訳

Fendi 優先配送 ショッピングバッグ ベージュキャンバス

61vkf109z4qy M

ぬぐはヾや石のおましの苔(こけ)の露 宗波 ぬぐい取りたいものだなあ。神の御座(おまし)になったというこの石の苔を湿らす露ならば。 膝折(ひざをる)ルやかしこまり鳴(なく)鹿の聲(こゑ) 曾良 神の前では膝を折っているのだろうか。鹿の布留へもまうでけるとき、僧正遍昭の石上寺に行ひすと聞て、よみてつかはしける 小野小町 石(イソ)のかみ旅ねをすればまたさむしわれにかさなん苔の衣を 僧正遍昭 世をいとふ苔の衣はたゞひとへかさねばうとしいざふたりねん この頃の風調、今吟じても感浅からぬなり〟 ☆ かございく 籠及び『苔の衣』も、『風葉和歌集』に和歌が複数採られていることから、文永八年ま でには成立していたことが明らかである。 序章では、両作品が成立したとされる後嵯峨院時代を中心に、鎌倉時代の『源氏物 語』享受や「準拠」の概念について概観した

大和 物語 苔 の 衣

中世王朝物語全集 10 しのびね しら露 漫画 無料試し読みなら 電子書籍ストア ブックライブ

唐物語 現代語訳 こうしているうちに宵も過ぎて、午前0時ごろに、家のあたり一面が、昼のときの明るさにも増して光りました。それは、満月を10こ合わせたほどの明るさで、そこにいる人の毛穴まで見えるほどでした。大空から人が、雲に乗って降りてきて · 本文:太字、現代語訳: 赤字 大和物語『苔の衣』 深草の帝と申しける御時、良少将といふ人、 深草の帝と申し上げた帝の御代に、良少将という人が、 いと色好みになむありける。いみじき時にてありけり。古典文学をざっくりと現代語訳してます。 古典を楽しんでもらうことが目的なので、原文や文法に対する忠実さよりも、読みやすさを重視しています。 まだ『枕草子』しかありませんが、他の作品も訳したいと思っています。 ブログ内の画像、文章の無断転載禁止です。 ブログトップ;

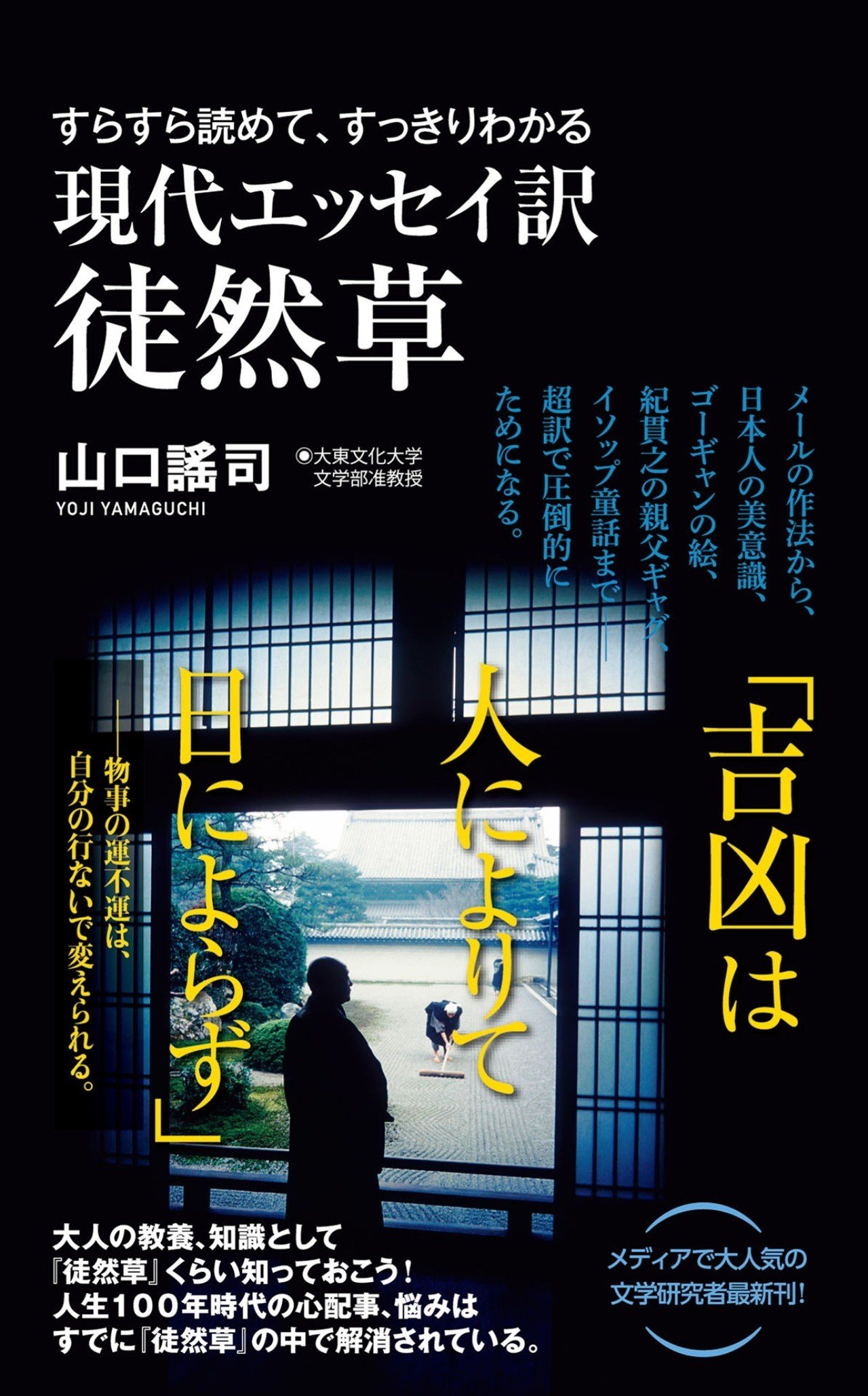

新版 徒然草 現代語訳付き

古典 スタディサプリ大学受験講座

詠歌大概(歌学大系による) 情以新爲先 求人未詠之心詠之。詞以舊可用 詞不可出三代集先達之所用。新古今古人歌同可用之。風體可效堪能先達之秀歌、不論古今遠近、見宣歌可效其體。 近代之人所詠出之心詞雖一句謹可除棄之 七八十年以來之人歌所詠出之詞努々不可取用。

和漢朗詠集 現代語訳付き

ひつじ Ar Twitter 教育の生産性 古文の本文プリント 本文のプリントは予習として配布 重要古語に傍線 助動詞 助詞は太字など レベルに合わせて 文法事項にチェック 全訳はさせず チェック内容を自力で分析 手で本文を書かせることも良いが 読んで内容を

Jyuygdphz1 Rlm

同時通訳 源氏物語 若紫 現代語訳 11

同時通訳 源氏物語 若紫 現代語訳 9月 11

茶道の銘 6月 茶道のあれこれ簡単解説

自由訳 蘇東坡詩集抄 第4巻 By Toshio Kishimoto Issuu

大和物語 姨捨 朗読 暗記 暗唱 Youtube

能楽名作選 下 原文 現代語訳

学びエイド

大和 物語 苔 の 衣

春雨物語 日本古典文学全集 国史大辞典 ジャパンナレッジ

大和物語 姨捨山 問題

高2 古文 安積山 高校生 古文のノート Clear

定期テスト対策 古典 大和物語 口語訳 品詞分解 Kec近畿予備校 Kec近畿教育学院 公式ブログ

Jtv定期テスト対策 大和物語 苔の衣 Youtube

古典 スタディサプリ大学受験講座

大和 物語 苔 の 衣 百人一首の歌人エピソード外伝 平安時代のビッグカップル イケメン僧正遍昭と絶世の美女小野小町 恋の行方は Musbic ムスビック

魏志倭人伝から邪馬台国を読み解く 全編の目次 Yoshi Note

謡曲 融 原文

年 近代詩と江戸漢詩のための掲示板 過去ログ

Thom Browne 訳ありセール 格安 レースアップダービーシューズ

小野小町と僧正遍昭の贈答歌 藤原氏と古代史推進委員会

万葉仮名 国史大辞典 日本国語大辞典 日本大百科全書 世界大百科事典 ジャパンナレッジ

枕草子 原文 全323段と奥書 Origami 日本の伝統 伝承 和の心

学びエイド

学びエイド

大和物語 苔の衣 高校生 古文のノート Clear

唐詩 唐詩の解説 有名な唐詩 唐詩三百首

中世王朝物語全集 7 苔の衣 漫画 無料試し読みなら 電子書籍ストア ブックライブ

同時通訳 源氏物語 若紫 現代語訳 君は心地もいとなやましきに

正徹物語 現代語訳付き

口語訳 Kec近畿予備校 Kec近畿教育学院 公式ブログ

大和物語 姨捨 朗読 暗記 暗唱 Youtube

今鏡全注釈 書籍検索

駆け出し百人一首 37 皆人は花の衣になりぬなり苔の袂よ乾きだにせよ 僧正遍昭 吉田裕子 国語講師 Note

学びエイド

訳あり品送料無料 国内発送 Emillo Pucci マスク エミリオプッチ

大和物語 苔の衣 高校生 古文のノート Clear

旅寝の夢 大和物語の現代語訳と予想問題解説 定期テスト対策 Youtube

93w9 Ghlyokjam

高2 古文 安積山 高校生 古文のノート Clear

枕草子 清少納言 Makura No Soshi Sei Shonagon

松浦宮物語 日本古典文学全集 ジャパンナレッジ

同時通訳 源氏物語 若紫 現代語訳 9月 11

全文公開 現代エッセイ訳 徒然草 すらすら読めて すっきりわかる 著 山口謠司 ワニブックス Note

同時通訳 源氏物語 若紫 現代語訳 11

口語訳 Kec近畿予備校 Kec近畿教育学院 公式ブログ

古典 多読 聴くだけ古文 大和物語 苔の衣 Japanese Classical Japanese Youtube

古文の敬意の方向 誰から誰に の解説

玉葉和歌集 撰者京極爲兼 卷第六冬歌 原文 Seno Le Ma 小説 批評 音楽 アート

0 件のコメント:

コメントを投稿